あそび2025年03月25日

2歳児クラスになると心身ともに成長し運動機能も十分に備わってくることから、園外にお散歩に

出るようになります。まだ始めの頃は園庭や南テラスで遊ぶことが多いのですが、水遊びが終わり

秋頃から行き始めることが多いです。

お散歩は子どもも大人も楽しい気分になるのですが、楽しいだけではありません。

まず、お友達と2人で手を繋いで園外の道路を歩くことになります。

皆さんのお子さんは手を繋いで歩けますか? 手を繋ぐことってなかなか難しい事でもあります。

散歩先はあまり交通量が多くない場所を選びますが、それでも横断歩道を渡る際には「車が来ていないかな?」

と左右を確認して手を挙げて横断歩道を渡るように知らせています。

歩いている時にもフラフラしたり手を離して飛び出さないことも子ども達に伝えています。

目的の場所に着いたら繋いでいた手を離して遊びます(手つなぎも緊張しますので…)。

すみれ組の最初のお散歩先は、園の近くの「神明神社」になります。

皆さんは神明神社をご存じですか?

大きないちょうの木があって、ちょうど乳児クラスの子が遊ぶのにもってこいの広さがあります。

神社に着いてまず「すみれ組の子ども達がここで遊ばせてください。」とお願い⁈というかお参りを

してから遊び始めます。

葉っぱや木の実、虫を探したり園から持参した縄跳びやしっぽ取りで遊びます。

園庭と違って広い空間で走ることができて景色も自然に囲まれて開放的になります。

園庭と違って広い空間で走ることができて景色も自然に囲まれて開放的になります。

秋はいちょうの葉っぱが黄色く色づいてきれいです。冬は赤いナンテンの実やオレンジ色の実が

なっているのを見たり自然に触れています。

小一時間ほど遊んだら保育園に戻ります。来た道をまた戻るのですが、帰りは遊んだ後なので

少々お疲れ気味の子ども達。歩くスピードも表情もちょっとどんよりしていますが「頑張って歩こうね~」

と大人に励まされて帰ります(ーといっても園から大人の足で5分もかからない場所ですが…)。

2歳児クラスですと他には「天神さま」と呼ばれている拝島天神社、日吉神社、第二公園などに

遊びに行くことが多いです。拝島保育園の近くで皆さんのお宅からもご近所なので、是非お休みの日に

ご家族でも遊びに行かれてみてはいかがでしょうか。

あそび2025年03月05日

登園時離れる時に泣いていると、保育園楽しんでいるのかな?ずっと泣いていたらどうしよう…と不安になりますよね。笑顔で部屋に入っても今日はどう過ごしたのかな?楽しかったかな?と気になると思います。帰りの時に「こんなことをしていたよ」と話を聞くと思いますが、聞いても想像が難しい中で少しでも想像がしやすくなるといいなと思い、今回はもも組の1日を紹介したいと思います!

~登園~

4月の頃は泣いてしがみついて離れなかったことが懐かしいですね。今では笑顔で「おはよー」と入ってきます。たまに寂しくなって泣く事もあるけれど、すぐに泣き止んで遊び始めています。また泣いていると「あそぼ」「だいじょうぶ?」と先に登園していた子が慰めてくれて遊び出す事もあり、とても微笑ましいです。

~室内遊び~

お部屋には様々な道具があり、自分でやりたいことを見つけて遊んでいます。お皿やボウル、タッパーにチェーンや花ビーズを入れて食べる真似をしていたり、お料理の真似をしているのか何かを振りかけて混ぜたりと見ていて面白いです。お部屋の中でも身体を動かして遊べるように立ち台、パック椅子、アーチス等の遊具もあります。

~戸外へ出る~

外へ出る前にオムツ交換、帽子、靴下など外に行く準備を一緒にします。4月から継続して積み重ねているので、自分で出来る事も増えていますよ。それぞれに合わせて難しいところは助け、出来るところは見守っています。自分でやりたい気持ちも出てきているので、自分で出来るようになるととっても嬉しそうです。大人が手伝う方が早くできますが、一緒に・自分でやっていくことで子どもの自信に繋がり、生活習慣も身についていきます。時間に余裕がある時は一緒にやってみてくださいね。

~戸外遊び~

雨が降っていない日は南テラスや乳児園庭で遊んでいます。ボールやフープなどを使って体を動かしたり、「まてまてー」と大人も一緒に走って楽しんでいます。大人を見て追いかけてよーと誘ってくる事もあります。砂場ではお皿やコップにスコップで上手に砂を入れたり、移したりと集中して遊んでいますよ。葉っぱやお花、虫を探したり、「今日は寒いね」「風が強いね」と話しながら季節を感じられる様に話しています。

~戸外から入室~

戸外へ出るところで行った準備と反対の手順で自分で脱ぎしまうようになっています。大人が手伝わなくてもあっという間に自分の場所に戻せている子も居ます。保護者の方がつけてくれたフープがある為、掛けやすそうですよ。

~着替え・排泄~

5人で入室した後は遊びに戻ります。その後1人ずつ着脱・排泄に誘い、汚れた衣服の準備をします。ズボンが泥だらけの時は遊びに戻る前に履き替えていますよ!毎日行っていることなので何を用意すれば良いのか分かり、大人が言わなくても準備出来ている子も増えてきました。ズボンはウエストゴムを持ち引っ張り、Tシャツは片腕ずつ引っ張り脱ぐ事を習得中です。排泄ではオムツが濡れていない子は便器に座っています。排尿出来ると「でたよ~」と教えてくれたり…少しずつ慣れていきトイレで排泄出来る事は気持ちがいいんだ!と思えるようになって欲しいですね。

~食事~

みんな大好きなお昼ご飯!大人がエプロンを着けると遊んでいた遊具を片付けて、手を洗い自分の席に座ってエプロンして、食器を並べて配膳を待ち…様々な手順を踏み食事へ向かっています。個々で食べる量や助ける部分が異なるので合わせて配膳介助しています。「これ美味しいね」「にんじん?」等会話もあり、気持ちが良い雰囲気で食べられる様に意識しています。初めての物は躊躇する事も多いですが、大人が食べてみようかな~と一緒に食べると子どもも食べてくれたり…食べてみたら美味しいと分かったようでおかわりをする子も!美味しそうに食べていて見ていて幸せな気持ちになります。

~午睡~

自分の場所が決められています。食後Tシャツを脱いで半分にして畳んで自分のカゴの所へしまいコットに向かいます。4月は自分で寝られなかった子も今では「おやすみ」と声を掛け布団を被せると自分で寝られます。午前中沢山遊んで美味しいご飯も食べてぐっすり💤

~おやつ~

午睡明け、肌着を着替えてから服を着てオムツ交換し遊んでいます。大人がおやつの準備を終え、マスクやエプロンを着け始めると片付けをして手洗いに並びます。遊びながらも楽しみなおやつ!は忘れません。手洗いも上手になり、袖をまくる、蛇口の開閉、手をキレイに拭くを「自分で(やりたい)」と言う子が増えています。「今日のおやつは○○だよ」と伝えると「やったー!」「おいしそう!」と盛り付けを待っています。最近はおやつの名前を言って「おかわりちょうだい」と言ったり「牛乳とお茶ちょうだい」と2つお願いできたりと子どもの成長を感じます。4月は子どもの視線や仕草を見て「おかわりする?」と聞いていたのに…すごいですね。

~降園~

おやつを食べ終えた後、3:30頃からお家の方のお迎えが始まります。子どもたちは自分のお迎え時間が分かっていて時間が近づくとソワソワしてきます。お迎え時間に合わせてオムツ交換、手拭きタオルを畳んで汚れ物カゴにしまい、遊んでいた遊具を片付けます。お迎えの時に見せる笑顔は本当に可愛いです。元気にまた明日~!

あそび2025年01月15日

拝島保育園の子どもたちが大好きなわらべうた。小さいうちは大人が歌っているのを聞いたり、だんだんと一緒に仕草ができるようになっていき、幼児クラスでは集団で遊び楽しむ姿も見られるようになります。どの年齢でも心地の良いわらべうたが大好きです。幼児クラスでは日頃遊びの中で楽しむだけでなく、行事の時は親子で遊んだり、みんなの前で披露する事もありますよね。そんなわらべうたを0歳児クラスでは高月齢の子も低月齢の子も楽しめるように日々様々なうたを歌っています。拝島保育園で大切にしている「わらべうた」が0歳児クラスではどのように楽しんでいるのか、また大人はどのような事を大切にしながら歌っているのかなどを見てもらえたらと思い、今回はつくし組でのわらべうたの様子を紹介したいと思います!

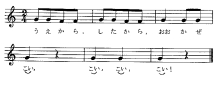

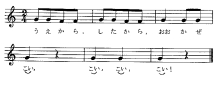

♪うえからしたから♪

布を使ったわらべうたで、うたに合わせて布を上下に振ります。このうたを歌い始めると、自分で布を取りに行って近くに来たり、「うたって~」と大人に布を持って来る子もいます!このように仕草などだけでなく、布や遊具を使って歌う事もあります。音や素材の性質などを感じる事も出来ますね。

♪ジージーバー♪

大人の声に合わせて「いないいないばあ!」のように布から顔を出します。始めは大人がやっていたのを見て楽しんでいます。次第に自分で「ばあ!」と布から顔を出す姿も見られるようになりました。 笑顔で顔を出すのがとても可愛いです!小さいお友達も大人のことをじーっとよく見てうたをきいています。大人も視線を合わせながらゆったりと歌うように心がけています。

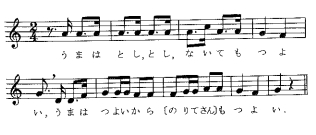

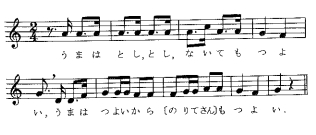

♪うまはとしとし♪

このうたは馬に乗っているようなイメージでリズムに合わせて身体を弾ませてあそぶわらべうたです。子どもが自然とジャンボクッションにまたがって身体を動かしたり、周りで座っていた子もその場でリズムに合わせて身体を上下に弾ませて楽しんで聞いています。みんな大好きなのでこのうたを歌い始めるといつもたくさん集まってきます。

♪おちょず♪

つくしぐみで大人気の仕草をしながら歌うわらべうたです。掌を人差し指でつつく「ねんねつぼ」や口に手を当てる「あわわわ」頭を両手でたたく「おつむてんてん」など様々な仕草があるのですが、大きい子たちは大人をよく見て一緒に仕草をしながらうたを楽しんでいます。この仕草がまたたまらなくかわいい子どもたち!好きすぎて「もう一回!」のリクエストがエンドレスになる事も…(笑)。

♪にぎりぱっちり♪

シフォン布を手の中に握って、うたに合わせて振り、最後の「ピヨピヨピヨ」のところで手を開きます。シフォン布がふわふわっと出てくるのを見て大喜びの子ども達♪

わらべうたを大人が表情豊かに楽しみながら歌っていると、まだおしゃべりが難しい0歳児の子どもたちも、リズムに合わせて楽しんだり、真似してみたりしながらスキンシップを通してやりとりを楽しんでいます。子どもと視線を合わせて歌うことを意識していて、子どもと一体となり楽しむことでなんとも言えないゆったりとした時間が流れます。また、子どもたちの嬉しそうな表情がとてもかわいく大人も癒されています。便利な世の中になり、子ども時代からスマートフォンやYouTubeなどメディアと触れる時間が長くなっているので関わり合いを学ぶ時期だからこそ、ゆったりと目を合わせながら心地よいわらべうたを子どもと一緒に楽しんでみてくださいね。

あそび2024年06月21日

<元気な身体をつくろう!>

4月から新年度が始まり、早2か月が過ぎました。新しく入園した子をはじめ、進級した子もそれぞれ新しい環境に慣れてきて楽しく過ごせるようになってきている頃ではないでしょうか。

新年度が始まり、新しい環境で頑張ってきたこの2か月、疲れが出て体調を崩してしまうお子さんも多かったかと思います。

これから1年、2年、と続いていく保育園生活、お子さんが楽しく過ごすために、そして保護者の方が安心してお仕事に励むためにも欠かせないのが、なんといってもお子さんが元気でいること‼ただただ元気でいてくれることほどありがたいことはないのではないでしょうか。日々の過ごし方に気を付けてあげると体調も崩しにくくなりますよ。

今回は、保育園でもお知らせしている子どもたちの元気な身体づくりのポイントをご紹介したいと思います。

<元気に過ごすには生活リズムが大事‼>

保育園では、懇談会や園だよりなど様々なところで生活リズムの大切さを度々お伝えさせて頂いています。近年のお子さんの生活リズムの傾向を見ると、就寝時間が遅い・家ではお昼寝をしない・起床時間が遅い…ということが多いように感じます。

よく育児関係の情報などでも、〇歳は△時間睡眠が望ましい、▢時までには寝かせましょう、などという情報を見聞きすることもあるかと思いますが、そうはいっても中々思うようにはいかないのが子どもとの生活ですよね。

そんな生活リズム作りのために声を大にしておすすめしたいのが、たくさん身体を動かしてあそぶこと、です‼

こう書くと、当たり前のことではありますが、DVDやタブレット端末などのメディアツールが子どもたちにとっても身近なものになっていたり、車など便利な移動手段が気軽に利用できるといった子どもたちをとりまく近年の状況をみると、意外とこの”たくさん身体を動かしてあそぶ”ことが十分にできていなかったりするのではないかと思います。おうちでは動画を見て過ごしている…。大人のショッピングに連れられカートやベビーカーに乗っている…。おでかけの移動で長い時間車にゆられている…。こういう時間ばかりになってはいませんか?大人の行動にあわせていると、ついこういう時間が多くなってしまいがちになることもあるのではないでしょうか。

そういう時間ばかりではなく、お子さんが自分で自由にたくさん身体を動かすことが大切です!保育園でも、日中の時間帯、とくに午前中は1日の中で一番活発に活動する時間です。園ではどんなことをして身体を動かしてあそんでいるかを少しご紹介していきます。

<園での運動いろいろ>

ベランダで日光に浴びたり、気持ちの良い風を感じたりして過ごしています。

「あたたかいね」「風が気持ちがいいね」と季節の変化を言葉にしながら日光浴を楽しんでいます。

乳児園庭へ出て芝生に触れてみたり、虫を発見したりしながらお散歩をすることもあります。

乳児期はたくさん動いたり遊びながら自分の身体を知っていくことがとても大切です。室内でも動きたい!欲求を叶えられる様に運動遊具が設定されています。

押し箱を押し歩いたり、中に入ったりと全身を使って遊んでいます。少し大きい押し箱で足が届かないと壁や棚の近くに持って行き、つかまりながら入ったりとよく考えています。

室内やベランダであそぶ太鼓橋も、両手足を使って、様々な体勢をとりながら渡る必要があるので、とってもいい運動ができます。初めの頃は登り方がわからなくて、助けを呼ぶ事もありました。くり返し遊ぶうちに体の使い方を覚えて、上手に昇り降りしています。

南テラスでは思いっきり「まてまてー」と追いかけっこを楽しんでいます。「追いかけてー」と大人に手招きして誘う姿もありますよ。1本橋の上をバランスを取りながら渡っていくときも、怖いと思うとちゃんと手をついて身体を支えている姿もあります。

沢山遊ぶ中で自分の出来る範囲を知っていき、安全に降りたり、渡ったりする方法を学んでいきます。大きな怪我に繋がらない様になる為にとても大切な事です。

成長して身体が大きくなると、動きも大きくなり出来る事も増えます。それに伴い、転んだときの怪我が大きくなりやすくなってきます。その時に自分の身体の使い方を知っていると、小さな怪我だけだったり、安全に動けるようになることに繋がります。

今からたくさん身体を動かして身体の使い方を獲得していきたいですね。

乳児園庭にはかりんの木が植えられていて、一生懸命に木登りしていますよ。木登りする機会は昔に比べて少なくなっているのかなと思います。

木は運動遊具と違って、自然の物なので登りやすくなってはいません。子どもがどこに足を掛けたらいいのかな?どこを 持ったらいいのかと考えながら、身体を動かしていく必要があります。頭も使い、全身も使って遊べる木登りはとってもいい経験になりますね。

こんな風に子どもが自分で自由にたくさん身体を動かす経験をしていくことで、自分の身体を知り、動かし方を学んでいきます。そして、太陽の光を浴びてたっぷり身体を動かすと、お腹もすいてよく食べられるし、疲れてよく眠れるようにもなります。園での子どもたちの様子を見ていると、やはりよくあそび、よく食べ、よく眠る子は体調を崩しにくいと感じます。よく身体を動かしてあそぶことは、規則正しい生活リズムにもつながっていきます。そしてその規則正しい生活リズムがあるから子どもは元気にあそぶことができる…そういう良い循環が生まれていきます。

子どもはたくさんあそんで楽しく、疲れてよく眠ってくれると大人の自分時間にもなりますね!

これからの季節、夏休みなどで家族でおでかけする機会も多くあると思います。そういった中にも、子どもが自由に活発に動いてあそべる時間を作ってあげてくださいね。また、だんだん蒸し暑い日も増えてきて子どもたちも疲れやすい季節でもあります。おでかけを楽しみながらも、ぜひお子さん中心のスケジュールで行動し、楽しんだ後は疲れを取る時間のことも考えてあげてくださいね。

あそび2024年06月05日

先日保育園のホールで「歯科検診」がありました。

事前に話をしていたとは言えいざ「検診に行くよ!」と声をかけると小さい子は少し緊張した面持ち。

列を作って順番を待っていると・・健診が始まりました。

ほとんどの子が自分で大きな口を開け先生の前へ。

大人は少し体を支えてあげるだけで大丈夫だったんですよ。

さて、部屋に帰って来たふじ組の子たちはその経験を早速あそびに活かします。

「え~と・・どんな道具が必要かな」

準備をしているうちに検診ではなく歯医者のイメージになっていきましたがそれもまたよし。

やりたい事、イメージした事をカタチにしていくのは面白くもあり難しくもありますが

だからこそ自分で考えて作り出していく「あそび」って貴重であり大切であり・・

子ども達にはなくてはならないものだと思っています。

歯医者さんの後ろに倒れていく椅子をどうやって作るのかな・・と思って見ていたら

ベンチを並べてベッドにし始めました。面白いアイディアですよね。

すると隣には受付も出来てきましたよ。興味津々な小さい人たちが集まってきました。

診察室と受付の間にはカーテンも。

「見えないようにして。」と子どもからの要望です。

あそびを進めていくうちに看護師さん役の子も入ってきました。

こうやって役が増えてあそびが広がって行くんですよ。

役が増えるとその分コミュニケーションを多くとらなければならなくなります。

けれどそのやりとりの中から子ども達は多くの事を学んで行くんです。

相手の気持ち、自分の気持ち、状況などそこをどうやって折り合いをつけていくのか・・

そこは大人の出番ではなくそっと見守るようにしています。

時にはケンカ、時には言い合い、それもこれも大事な経験です。

さあまた新しい患者さんがやってきました。

「横になってくださ~い」上手に案内しています。

歯医者さんの隣ではなにやら料理作りが始まっています。

「何してるの?」と聞くと「歯医者さんが終わったらごはんにする!」との事。

大忙しだった歯医者さんの仕事がひと段落すると

みんなでお疲れ様!のごはん会が始まりました。豪勢な手作り料理がならんでいますね。

こんな風なあそびの繋がりもふじくみのあそびの面白さだなあと思っていつも見ています。

さて、翌日。

今度は違う子たちが歯医者さんにやってきました。受付に絵本も用意されていますね。

今日は先生役が昨日と違う子になっているようです。

そしてこの日は、なんと!うがいのバケツも登場。

歯医者さんの経験がある子が用意したようです。気づきや見立てが面白いですよね。

あらっ・・あそんでいくうちに歯医者さんから病院に変わっていますね。

「あそびは子どものもの」

だからこそこうやって変化しどんどん楽しく面白くなっていくのを見るのが

私たち大人の楽しみのひとつでもあるんですよ。

経験をあそびに活かしていくのが得意なふじ組。

だからこそ沢山いい経験をさせてあげたいですよね。

毎日の色々な出来事、家族とのお出かけ、お手伝い、見たもの、聞いた事・・

これからもそれらをあそびの種として拾い上げみんなのあそびとして

活かして行きたいと思っています。

あそび2024年04月26日

前回「保育園の遊具たち~乳児編」主に0,1,2歳の遊具についてのご紹介をしました。今回は幼児編。

乳児と同じ遊具でも使い方がより工夫されていたり、乳児ではあえて出していない具体的な遊具を幼児ではどんな風に使うのかをご紹介していきたいと思います。

まずは・・

乳児クラスでも使用している「チェーン」です。乳児の物よりも少し細いものを使う事もあります。

カラフルなチェーンですが、大きい人たちは色にもこだわって茶色は醤油やケーキのチョコクリーム、赤はケチャップ、

白はクリーム、黄色は卵焼きやオムレツ、様々な色を使ってドリンクバーのジュースなど乳児同様食べ物に見立てられる事が多いです。他の物と組み合わせて美味しそうなパフェを作ってくれる事もあるんですよ。

またおなじチェーンを使って顔や形をまるで絵に描くように表現する姿も見られます。

頭から被ってみるのも面白いですね!

乳児編の手作り遊具でも紹介されている「スナップ棒」は幼児でもなくてはならない大活躍遊具の1つです。

あまりに様々な使い方をするので手作りしても割と早めにクニャっとなってしまうのですがそのへたり感も想像と工夫に変えてしまうのが幼児の子ども達です。

名まえを呼ばれて振り返ったら・・こんなユニークな発想を急に見せられて大人が吹き出して笑ってしまうことも。

あそびの中で沢山の使い方をしますが、例えばペットのリードや、魚釣りの竿、ズボンに差し込んで動物のしっぽにして、自分たちが動物になりきって遊ぶこともあります。同じものが沢山あるっていうのも想像を刺激するのかも知れませんね。

拝島保育園の子ども達が大好きなお祭りごっこの時には太鼓のバチに変身!!

乳児編には出て来ませんでしたが、ただ丸や四角に切っただけの「フエルト」も様々な使い方が出来ます。

クレープにしたり、パフェにしたり、くるくる巻いて卵焼きや重ねてパンケーキやサンドイッチ、お寿司屋さんののりになることもあるんですよ。幼児の子どもたちはホントに工夫上手なコックさん・・いやパティシエでしょうか。

幼児クラスになってから大きいものも扱えるようになり、自分たちがすっぽり隠れるぐらいの「布」も万能な遊具。布団に見立てたり、天井からつるしてカーテンや屋根にしてテントを作ったり、体に巻き付けてマントやドレスにしたりお風呂のバスタオルになったりと、使い方は本当に無限大。

子ども達が大事にお世話をしている人形たちの洋服はほぼ全て手作りです。季節に合わせて衣替えをしているのを知っていますか?長袖、半袖、ワンピースにジャンバー、帽子、浴衣やはんてんなど種類も沢山!なかなかの衣装持ちです。初めは上手く着せられないけれど、日々の繰り返しの中でだんだんと上達していきます。

上手に組み合わせて着せてあげたらミルクを飲ませたり、おんぶして出掛けたり、椅子で作ったベビーカーで散歩させたり・・大人顔負けのお世話をしてくれていますよ。

乳児編でも紹介しましたが、幼児にも身につけられる遊具がいろいろあります。

実は子ども達がままごとでつけているエプロンは、食事時大人がつけているものを小さくしたもの・・なんと!お揃いなんですよ。他にはコック帽やお寿司屋さんの帽子、大工さんの道具入れ、お医者さんの白衣などを身につけ役になりきって日々あそびを楽しんでいます。カタチから、外側からなりきるってのも大事ですよね。

ワンピース、ジャケット、ドレスなどの扮装も子ども達は大好き!!

乳児期は布をまいたり頭にかぶったりしそれらしく着飾っていたものを、幼児になると本物を使いよりイメージをカタチにしていきます。それも大事なモチベーション。あれこれ着こんでおしゃれしてコンサートを開いたり、パーティーをしたり。

帽子やネックレスなども組み合わせてとってもおしゃれさんです。

それぞれのクラスにある沢山の遊具からほんの一部をご紹介しました。

乳児が使っているものより具体的なもの、想像したり見立てて使うもの、時期によって入れ替えるものなど様々。

子ども達の「やりたい!」「あそびたい!」を実現させ、助けてくれる拝島保育園の大事な遊具たち。

またの機会に他のものもご紹介できたらと思っています。幼児クラスの子ども達の遊具の使い方の面白さ・・少しでも伝わっていたら嬉しいです!!

あそび2024年02月28日

<拝島保育園の遊具の特徴>

子どもたちが保育園で毎日あそぶときに欠かせない様々な遊具たち。

保護者の皆さんも、送迎時に子どもたちが保育室であそんでいる姿を目にする機会が多くあるかと思います。園によっても、子どもたちのために用意している遊具は様々。今回は0,1,2歳児クラスで使っている遊具について紹介したいと思います。

拝島保育園では手作り遊具を中心とした、あまり具体的ではない、色々な用途で使える遊具を主に使用しています。このように書くと難しく感じるかもしれませんが、たとえばおままごとに使う材料も、にんじんやだいこんといったまさにそのもの!といった具体的な道具は乳児クラスにはあまりありません。代わりに色々な色や大きさのお手玉、チェーンなどがたくさんあります。具体的な形のものはそのものとしてしか使われないことが多いものですが、カラフルなお手玉やチェーンはどうでしょう。赤いお手玉はトマトにもいちごにもなり、チェーンはうどんにもラーメンにも、ジュースにも変身します。

乳児期は自分の身の回りの色々なこと・ものの認識がまだあいまいで、少しずつ自分の身の周りの色々なこと、ひと、ものなどの認識を深めていっている最中です。

認識が深まっていくにつれ、だんだんと自分でイメージしたことを遊具を使って見立ててあそぶようになっていきます。そういうときに、それぞれのイメージしたことを自分なりに道具を使って表現できるように、変幻自在の遊具をたくさん用意しています。年齢が上がってくると、具体的な遊具がイメージを表現する助けにもなるので幼児クラスではそういった遊具も登場します。

<手作り遊具いろいろ>

〇スナップ棒

両端にスナップボタンのついた棒状の遊具です(棒の部分は綿が入っていてやわらかく、簡単に曲げられます)。

スナップボタンなので、凹凸があり、もちろん形を合わせないとはまりません。なおかつ、ぐっと差し込むように指先に力を入れないとはまらないので、力の入れ方や持つ場所もなかなか重要です!こんなふうに、大人には簡単なスナップはめも、小さい子どもにとってはいろんな力が備わってやっとできるもの。子どもたちはあそびながら練習し、形やはめ方があることを知ったり、指先の器用さが育っていきます。

もう少し年齢が上がり、上手にはめられるようになると、今度は様々な見立てあそびに使われるようになります。

丸くしてドーナツやネックレス、大きな丸にして海やプール、長くつなげて消防隊のホースや釣り竿、たった一本そのままでお医者さんごっこの体温計や「お口あーんしてくださいね~」のあの道具…(舌圧子、というそうです)などなど、これまで子どもたちが見立ててきたものを挙げるときりがないほど、色々なものに変身します。無限に広がるそのアイデアがとっても面白く、子どもってすごいなあと感じます。

<着飾ってかわいい!身に着ける遊具たち>

園で出している遊具のなかに、身に着けられる遊具も色々な種類があります。

スカートや帽子、スリッパやレッグウォーマーなどなど…。これらもすべて、サイズやあそびやすさを考えながら、布から選んで職員が手作りしたものなんです。

子どもたちが着飾っている姿は何ともかわいらしいですよね。

スカートがまだしっかり上げられず、お尻の下で止まっていたり、何枚も重ねばきしたり、そんな姿も日常茶飯事でほほえましく見守っています。

こういった身に着けるあそびも、ただただかわいいだけではありません。スカートをはく、という動作はそのままパンツやズボンをはく動作と同じ。スリッパは靴をはくときの動きだし、レッグウォーマーは靴下をはくときの動きと同じです。ほかにもビーズの輪を首にかける動きはエプロンをつけたり、上着を着るときの動きと同じ…。と、こんなふうに、生活の中で必要な衣類などの着脱のときの動きと、同じことが経験できる優れものです!

着替えが自分で上手にできるようになってほしいとはいっても、着替えだけを子どもが練習するのには限度があります。

でも、こうしてあそびの中で同じ動きのできる遊具をそろえておくと、子どもたちはあそびながら何度も繰り返し練習することができます。

子どもたちはあそんで楽しい!たくさんやっているうちにいつのまにかズボンや靴下をはくのが上手になったぞ!とまさに一石二鳥!ですね笑

こんな風に、乳児期の子どものあそびは生活のこととつながっていることが多いんですよ。

あそびながらいろいろなことを考えたり、たくさん練習したりしています。だから子どもにとってあそびはとっても大切なんですね。

〈身近なあんなものも遊具になる!〉

子どもたちが日々あそんでいる遊具の中には日常生活で大人が使っているものもあります。たとえば・・・茶筒やクリームの空き容器、製氷皿…などなど、これらのものも子どもにとっては立派な遊具になります!

そんなのがおもちゃになるの?と思う道具もいろんな使い方ができます。クリーム容器や茶筒は使い終わった容器をきれいに洗うと遊びに使えるので、購入しなくても遊べますよ。割れないお皿やコップも人気で沢山あそんでいます。他にも飲み終わったペットボトルにお水とビーズを入れると、水の動きや光に透かして見るととっても綺麗です。

茶筒は繰り返し開け閉めしたり、中にチェーンを入れて振って音を出したりと様々なあそび方ができます。開ける時は両手でしっかりと持ち、引っ張って開けています。閉める時は蓋の向きをよーく見ています。

クリーム容器は手首をひねり蓋を回す必要がある為、茶筒よりも難しい様です。大人や他の子が開け閉めしているのを見て、真似をして回そうとする姿もあります。諦めず何度もチャレンジして、開けられるととっても嬉しそうに大人に見せてくれますよ!

水入りぺットボトルを転がしたり持ち上げて、水の動きを楽しむだけでなく、写真の様に手元をよく見てビーズ輪を通して遊ぶ姿も見られます。

洗濯ばさみもたくさん用意すると色々な用途に使え、人気の遊具です笑

身近にある日用品も子どもにとっては面白い物で、あそびながらその物の性質(形、固い、柔らかい、転がる、音が鳴る、重さ、開けられる‥などなど)を発見しています。1つの道具でも、決まった使い方が無くいろいろな用途に使えるからこそ、子どもが夢中になってあそんだり、その子ならではの発想や工夫があったりするものです。そうやって自分で考えて、自由にあそぶことがとってもすばらしい!と私たちは思っていて、遊具選びをしています。

子どもたちがどんな遊具でどんな風にあそんでいるか、ぜひ、送迎時に注目してみてくださいね。

あそび2021年12月28日

みんなが持っている楽器、声で歌い継がれてきたわらべうた。

乳児でどのように、わらべうたが行われているのか紹介していきます。

つくしぐみ

子どもをひざに乗せ弾ませながら歌う「馬はとしとし」を行っている場面です。

子どもたちは、わらべうたが大好きで歌うと

ニコニコしたり、手をたたいて喜んでくれています。

ももぐみ

わらべうた「なべなべ」を大人が歌いながら子どもたちが

身体を揺らしている場面です。

同じ言葉とリズムを繰り返すものなのでゆったりとした

テンポで穏やかな気持ちになります。

すみれぐみ

「もぐらどん」を行っている場面です。

つくしぐみ、ももぐみでたくさんわらべうたを経験し

すみれぐみになると、より大きな集団でわらべうたを行います。

「友達と楽しみたい」「一緒にやりたい」と思うようになり

わらべうたが始まると自然と子どもたちが集まってきます。

大好きな大人の優しい表情やおだやかな声は子どもの心をやわらげ安心させます。

わらべうたで遊ぶ時間は、大人と子どもの情緒的結びつきを深め、

よりよい関係になります。

子ども達のよい耳、よい心を育て、子ども達が色々な音楽に出会った時に

共感・感動し、心豊かになれるよう歌っていきたいと思います。

あそび2021年06月22日

<つくしぐみ>

自分の好きな道具を見つけ、まっしぐら!

「いい音するね」「楽しいよ」とやりとりしているように

見えて微笑ましいですね。

〈ももぐみ〉

〈ももぐみ〉

カップにひとつずつビーズを全部入れられました。

最後までやり抜くことで自信や意欲に繋がっていきます。

ぶら下がったり、押し歩いたり、昇ったり降りたり

繰り返していく事で自分の身体を使う練習をしています。

〈すみれぐみ〉

車掌さんになりきって電車を運行しています。

「お出口は、右です」「ガタン ゴトン」

砂をすくい楽しんでいる子、作ったものを

ご飯に見立て目的を持って作っている子と

あそび方は様々。それぞれのあそびを大切に見守っています。

0~3歳のあそびは、練習あそびです。

子どもはあそびを通して、色々な素材、感触の道具に触れ、

布が軽い、積木は固いなどといった物の性質や扱い方を知っていきます。

子どもの自由なあそびを大人がいつも見守り、

子どもの発見や気づき嬉しい事などを見逃さずに共感していく事で

子どもの自信や意欲につながっていくため、大切にしていきたいですね。

あそび2020年11月28日

0歳児クラスのつくしぐみで人気の「チェーン落とし」です。

0歳児は1番月齢差が大きいクラスです。

月齢の小さい子どもは手全体で握って感触を確かめたり

口に入れて確かめたりします。

1歳前後の子どもたちは、指先を使ってつまんだり、

ミルク缶に落としたり、手を入れて出し入れを繰り返し楽しんでいます。

腕を上げて長いチェーンも入れることが出来る様になります。

子どもは同じあそびを繰り返すのが特徴であり、

自分の手で繰り返し繰り返し

あそび、あそび尽くしていくのです。

何度も繰り返すのは、それが更なる満足感や情緒の安定に

つながっていくからだと思います。

園庭と違って広い空間で走ることができて景色も自然に囲まれて開放的になります。

園庭と違って広い空間で走ることができて景色も自然に囲まれて開放的になります。